Sommaire

L'évolution des intelligences artificielles conversationnelles a révolutionné l'apprentissage des langues, en particulier pour les francophones. Découvrez comment les nouvelles technologies linguistiques transforment l’acquisition de compétences, rendant le processus plus interactif et accessible. Plongez dans une analyse approfondie des avancées qui modifient durablement la pédagogie et les méthodes d’apprentissage du français.

Genèse et progression des agents conversationnels en français

Le développement des agents conversationnels en langue française s’est inscrit dans un contexte technique et linguistique singulier. Dès les premières tentatives, il a fallu relever le défi d’une langue caractérisée par une richesse lexicale considérable, une orthographe nuancée et une structure morphologique complexe. La conjugaison, la déclinaison des genres, ainsi que les subtilités des accords, ont nécessité une adaptation fine des algorithmes. Par ailleurs, les variations régionales, qu’il s’agisse des expressions québécoises, belges ou africaines, ont introduit une diversité difficile à modéliser pour les premiers agents conversationnels, souvent conçus pour l’anglais ou des langues à morphologie moins marquée.

La montée en puissance du traitement automatique du langage naturel (TALN) a joué un rôle déterminant dans la capacité des systèmes à comprendre et générer du français authentique. Grâce à l’apprentissage automatique, les modèles ont pu assimiler progressivement les spécificités syntaxiques du français, mais aussi reconnaître les nuances de registre, d’ironie ou de politesse. L’intégration de méthodes telles que l’analyse morphosyntaxique et la désambiguïsation contextuelle a permis d’accroître la pertinence des réponses, réduisant ainsi les erreurs d’interprétation fréquentes dans les premières versions de ces programmes.

L’avènement de l’apprentissage profond a marqué un tournant majeur dans l’amélioration des agents conversationnels francophones. Les réseaux de neurones, en particulier les architectures de type transformeur, ont rendu possible l’analyse simultanée de vastes ensembles de données, intégrant des millions de phrases issues de sources écrites et orales variées. Cette richesse de données, associée à des corpus francophones spécialisés, a permis aux modèles de mieux saisir les contextes culturels et pragmatiques propres au français, favorisant la compréhension d’idiomes, de tournures familières ou encore d’expressions régionales, traditionnellement ardues à automatiser.

La modélisation contextuelle, qui prend en compte le fil des échanges et l’intention sous-jacente des locuteurs, a permis aux agents conversationnels d’affiner la pertinence de leurs réponses en français. En analysant non seulement le contenu lexical mais aussi l’enchaînement des idées, ces systèmes s’adaptent aujourd’hui à des situations variées, comme l’apprentissage linguistique, le support client ou l’assistance à la création. L’évolution rapide des agents conversationnels francophones illustre l’interaction féconde entre avancées technologiques et compréhension approfondie de la diversité linguistique, ouvrant la voie à des applications toujours plus naturelles et inclusives.

Contribution à la personnalisation de l’apprentissage linguistique

Les modèles conversationnels francophones transforment la manière d’apprendre une langue en s’ajustant automatiquement au niveau de chaque utilisateur. Par le biais d’analyses fines du vocabulaire, de la structure des phrases et de la compréhension contextuelle, ces outils identifient rapidement si l’apprenant est novice ou possède déjà une maîtrise avancée du français. Grâce aux systèmes d’évaluation dynamique des compétences, les messages et exercices proposés évoluent constamment pour rester pertinents et stimulants, évitant ainsi la stagnation et maintenant la motivation. Ces technologies tirent parti d’algorithmes de recommandation sophistiqués qui sélectionnent des contenus personnalisés, tenant compte des centres d’intérêt, objectifs pédagogiques et progrès réalisés, afin de garantir un parcours d’apprentissage riche et sur mesure.

L’intelligence artificielle facilite également l’autonomie des apprenants en leur apportant un retour immédiat et contextualisé après chaque interaction. Lorsqu’une erreur est commise, le modèle signale non seulement la correction attendue mais en propose aussi une explication adaptée au niveau du locuteur, renforçant ainsi l’assimilation des règles linguistiques. Ce retour sur mesure, ininterrompu et interactif, encourage l’utilisateur à pratiquer régulièrement sans craindre le jugement, ce qui favorise la confiance en soi et accélère l’acquisition des compétences. En outre, des suggestions d’activités variées – telles que des jeux de rôle, des dialogues adaptés ou des quiz interactifs – maintiennent l’intérêt et invitent à explorer différentes facettes de la langue.

Dans cette optique, Chatbot GPT se distingue par une version en français s’appuyant sur gpt 5, accessible même sans compte, qui démocratise davantage la pratique linguistique personnalisée et instantanée. Les apprenants bénéficient ainsi d’une assistance continue, capable de s’adapter à des besoins très spécifiques, tout en s’exerçant à tout moment, selon leur disponibilité et leur motivation. La flexibilité offerte par ces interfaces, couplée à une analyse précise des progrès, ouvre de nouvelles perspectives pour l’éducation linguistique, en la rendant plus accessible, interactive et centrée sur l’utilisateur que jamais auparavant.

Intégration dans les outils éducatifs numériques

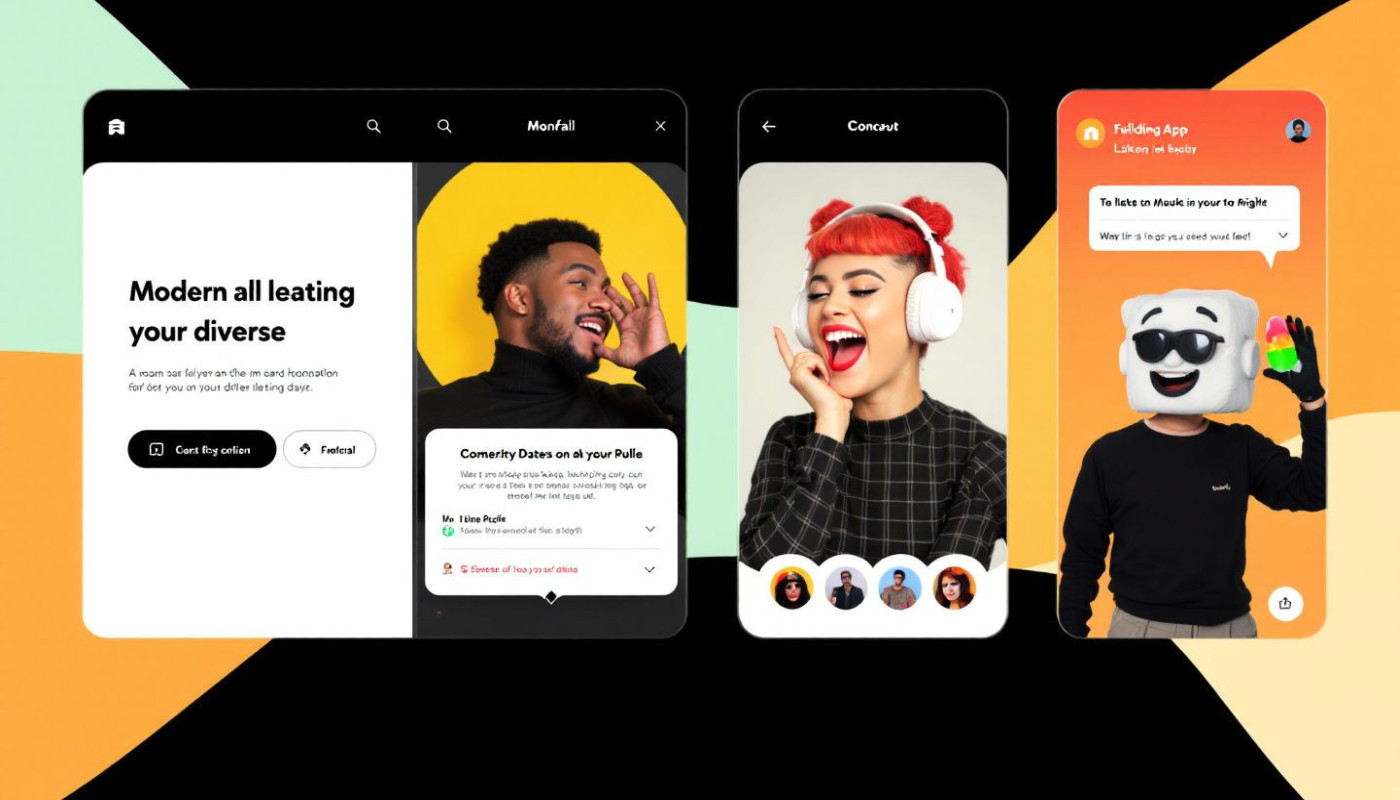

L’adoption des agents conversationnels francophones sur les plateformes d’apprentissage en ligne s’observe à travers des modules interactifs, des applications mobiles et des espaces virtuels immersifs dédiés à l’acquisition du français. Ces interfaces conversationnelles permettent aux apprenants d’engager des dialogues réalistes, simulant des situations du quotidien ou professionnelles, favorisant ainsi le développement de l’expression orale. Divers exemples montrent comment des systèmes basés sur ChatGPT offrent un retour instantané sur la prononciation, aident à corriger les fautes grammaticales ou enrichissent le vocabulaire à travers des suggestions contextuelles. Ces outils s’intègrent parfois à des parcours pédagogiques différenciés, rendant l’expérience plus personnalisée et adaptée aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Au cœur de ces dispositifs, l’analyse des données recueillies lors des interactions permet d’ajuster les contenus proposés et de cibler les difficultés récurrentes rencontrées par les apprenants. Par exemple, l’automatisation de la correction d’exercices ou la génération de rappels personnalisés libèrent du temps pour la pratique créative et la réflexion. Les enseignants peuvent ainsi consacrer davantage d’attention à l’accompagnement individuel, tandis que les apprenants bénéficient d’un suivi précis de leurs progrès. L’intégration progressive de ces technologies façonne de nouvelles méthodes pédagogiques, valorisant l’autonomie et la motivation tout en proposant des expériences immersives qui stimulent la curiosité linguistique.

Défis éthiques et limitations technologiques

Les agents conversationnels tels que ChatGPT soulèvent de nombreux défis lorsqu’ils sont utilisés pour l’apprentissage du français. Parmi les obstacles majeurs figurent les biais linguistiques, qui peuvent conduire à la reproduction de stéréotypes ou à un appauvrissement de la diversité des registres et des accents régionaux. La confidentialité des données constitue aussi une préoccupation légitime, car les échanges entre apprenants et systèmes automatisés peuvent contenir des informations sensibles ou personnelles. La fiabilité des corrections offertes reste variable : il existe un risque que l’apprenant intègre des fautes ou des usages inappropriés si l’agent ne détecte pas certaines subtilités ou commet des erreurs. La gestion des erreurs, qu’elles soient d’analyse grammaticale ou de compréhension contextuelle, exige une vigilance constante pour éviter la propagation de mauvaises pratiques linguistiques.

Le traitement automatique du langage en français rencontre encore plusieurs limitations, notamment pour saisir les nuances culturelles, l’humour ou l’emploi d’expressions idiomatiques propres à chaque région. L’humour, par exemple, repose souvent sur des jeux de mots, des doubles sens ou des références culturelles difficiles à interpréter pour une intelligence artificielle. De même, les expressions idiomatiques, si enracinées dans le quotidien, ne disposent pas toujours d’équivalents directs et peuvent être mal comprises ou traduites littéralement, perdant ainsi leur sens. Pour renforcer la robustesse et l’équité de ces technologies, il apparaît pertinent de diversifier les corpus d’apprentissage, d’intégrer des évaluations constantes sur la qualité et la pertinence des réponses, et de solliciter la collaboration d’experts linguistiques et culturels. Un dialogue entre usagers, chercheurs et développeurs permettrait d’améliorer l’adaptabilité des agents conversationnels tout en veillant à limiter l’impact des biais et à préserver la richesse du français.

Perspectives d’évolution pour l’apprentissage du français

L’avenir des agents conversationnels francophones s’annonce particulièrement prometteur grâce à l’arrivée de technologies immersives et interactives. Imaginez des dispositifs combinant intelligence artificielle, réalité augmentée et reconnaissance vocale avancée : l’utilisateur pourrait dialoguer avec un agent virtuel dans un environnement simulé, recevoir des corrections en temps réel sur la prononciation, ou encore participer à des mises en situation pratiques en restaurant ou à l’aéroport, tout en restant dans son salon. Cette convergence permet d’aller bien au-delà des échanges textuels, en rendant l’apprentissage du français plus intuitif, personnalisable et engageant. Le recours à l’analyse fine des émotions et du contexte conversationnel offrirait également un accompagnement adapté au niveau, au rythme et aux objectifs de chacun, favorisant ainsi la progression autonome.

Dans le secteur éducatif, ces innovations ouvrent de nouvelles pistes pour les enseignants, qui pourraient s’appuyer sur des outils interactifs multifonctions afin de diversifier leurs approches pédagogiques. Les apprenants autonomes bénéficieraient quant à eux d’un accès facilité à des ressources personnalisées, accessibles à tout moment et depuis n’importe quel lieu, effaçant ainsi les barrières géographiques et sociales. Ce type de solution favorise un apprentissage inclusif, que l’on soit débutant ou avancé, jeune ou adulte, et encourage la pratique régulière dans des contextes variés. Les progrès attendus dans la synthèse vocale et la compréhension fine du langage devraient encore enrichir la qualité des échanges, rendant l’acquisition du français non seulement plus efficace, mais aussi plus ludique et motivante pour tous les profils d’utilisateurs.

Similaire

Réalité virtuelle et traitement de la douleur étude des dernières avancées et applications pratiques